|

’08 NPO-TMIC まちづくりセミナ− 2008年 第1回 |

|

’08 NPO-TMIC まちづくりセミナ− 2008年 第1回 |

| テーマ 水に囲まれた街 浦安の歴史探訪 境川と歴史的市街を訪ねる 千葉県浦安市 〜消えゆく歴史文化と新しいまちづくりについて考える〜 ’08 NPO-TMIC まちづくりセミナ− |

||||||||||||||||||||||||

| 講師 利満 慎一 (NPO法人 まちづくり情報センター理事長) 開催日 2008年11月18日 千葉県浦安市は、かつては三方海に囲まれ、交通を渡しや通船にたよる陸の孤島として知られた漁業のまちでした。戦後は首都東京の発展にともない、漁業権が全面放棄され急速な埋め立てが進み、昭和44年に営団地下鉄東西線開通し、昭和53年首都高速湾岸線の浦安〜新木場間の開通、昭和63年JR京葉線開通と、またたくまに交通機関も整備が進み、都心にわずか10数分でむすばれる住宅都市として変貌を遂げてきました。また、昭和58年に東京ディズニーランドが開園、その周辺には大型リゾートホテルが誕生し、平成12年に複合商業施設「イクスピアリ」、平成13年に「海」をテーマとする新たなテーマパーク「東京ディズニーシー」が開園しました。 平成16年には、人口が15万人を超え、2008年10月末現在の人口は161,745人、世帯数は71,293世帯に達しています。 現在も東京湾ベイエリアの中核都市として発展を続けており、少子高齢化が進むわが国においては、子育て世代が多く、子育てや教育が大きな政策テーマになるなど、活力あるまちとして将来に向けた都市形成が進んでいます。 今回の『まちづくりセミナー』は、都市計画・まちづくり分野、政策支援のためのGIS(地理情報システム)導入等でお手伝いさせて頂いている浦安市をテーマとさせて頂きました。まちづくりに関わるコンサルティング会社にお勤めの皆さんに参加を頂き、利満理事長のガイドにより、都市整備と歴史文化遺産の保存について論議を交えながら、境川沿いに残る旧市街を探訪し、浦安市の歴史的側面として、消えゆく歴史文化と新しいまちづくりのあり方について考えました。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

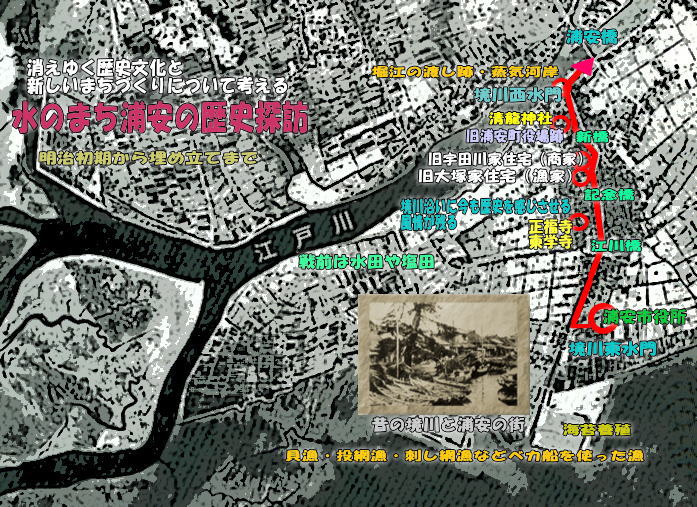

| 上の地図は戦後間もないころの浦安の様子です。境川を中心に漁村集落が形成されていることがわかります。集落の周辺は水田ですが海水の影響が強いため生産性は高くはなく、塩田も形成されていたと聞きます。 浦安橋(旧浦安橋)がかけられたのは昭和15年のことで、それまでは陸の孤島として内陸との交通は渡しや通船に頼っていました。境川は江戸川と東京湾を結ぶ重要な交通路であり、河岸には民家からすぐ東京湾や江戸川に漕ぎ出せるように二千艘あまり係留されており、昭和20年代までは底が透き通るほどきれいな水が流れていたそうです。 今回の見学会では、浦安市役所から境川河岸に出て境川をさかのぼり、江戸川に出るコースをたどりました。途中には正福寺や東学寺、清流寺などの寺社があり、旧家も散見されます。江川橋をすぎてフラワー通りに入ると、千葉県指定有形文化財の旧大塚家住宅と宇田川家住宅が保存され展示施設となっています。旧大塚家は江戸時代末期の建築で漁業と農業を営んでいた民家です。生活水は境川の水が利用されたため、川に面して土間が設けられています。またすぐに船が漕ぎ出せるようになっており、増水時の避難場所として小屋裏2階が設けられているのが特徴です。一方、旧宇田川家住宅は商家で、明治2年の建築。米屋、油屋、雑貨屋、呉服屋を営んでいたそうです。幕末から明治にかけての江戸近郊の町屋の形をよく残しています。ボランティアのガイドさんが常駐していますので、家の造りや当時の暮らしなど見所を解説してくれました。 少し上流の新橋から江戸川までの区間には、釣り船の係留が多く見られ、漁業の町であった頃の面影が感じられます。 こうした古い時代の浦安の名残りを残す地域は、細い路地のある歴史的な街並みとして情緒を感させてくれますが、反面、緊急車両の通行が困難で、災害に弱いことも事実です。境川小橋付近では、住環境の改善を図り、「災害に強く、安全で安心して暮らせるまちをつくる」、「堀江と猫実を結ぶ主要な生活道路をつくる」を目的として土地区画整理事業が計画され実施されようとしています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||